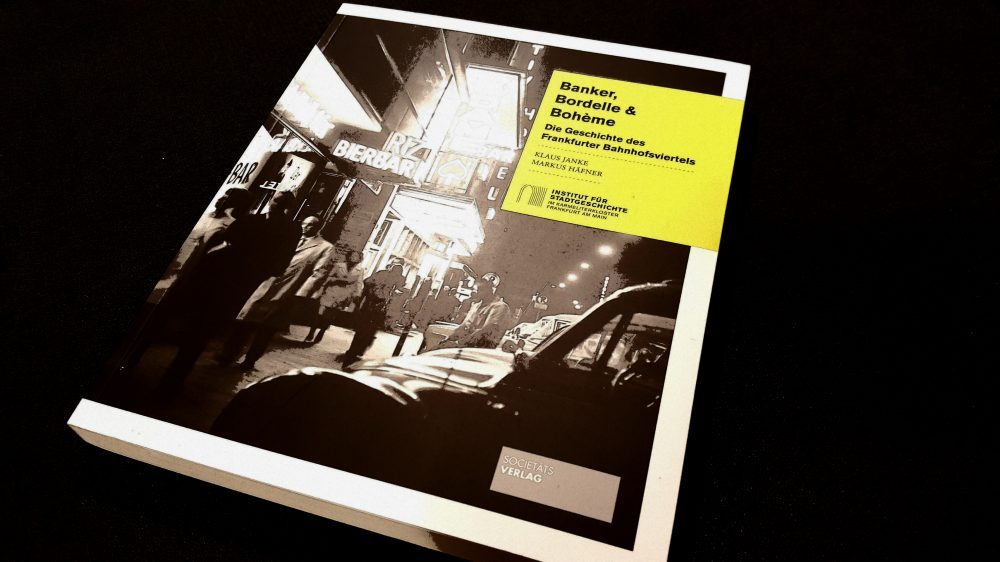

Interview aus dem Buch “Banker, Bordelle & Bohème – Die Geschichte des Frankfurter Bahnhofsviertels”

Olaf Cunitz, 2012 bis 2016 Bürgermeister und Planungsdezernent der Stadt Frankfurt, über das öffentliche Förderprogramm und die Aufwertung des Viertels.

Herr Cunitz, wie gut kannten Sie das Bahnhofsviertel, als Sie 2012 als Dezernent für Planen und Bauen angetreten sind?

Sehr gut. Schon als junge Leute sind wir in den 80er-Jahren häufig noch ins Bahnhofsviertel gefahren, wenn die Batschkapp geschlossen hatte. In der Disco „Maxim“ an der Karlstraße war dann noch was los, im „Lissania Essay“ an der Kaiserstraße und natürlich im „Mosel-Eck“. Und hinter dem Bahnhof gab es einen Frühbäcker. Wir kannten auch das „King George“ an der Moselstraße, das damals ein Treffpunkt der Rocker-Szene war. Aber da haben wir uns nicht reingetraut, das brachte man mit Mord und Totschlag in Verbindung. Es war schon ein hartes Pflaster damals.

Was hat sich in der Zeit bis 2012 verändert?

Vor allem der Charakter der Kaiserstraße. Sie war in der Zwischenzeit wieder zu einem echten Boulevard geworden, mit viel Außengastronomie und Geschäften zum Flanieren. Man merkte, dass die öffentlichen Anstrengungen, für eine Aufwertung zu sorgen, Früchte getragen hatten. Aus dem Förderprogramm von 2004 standen für zehn Jahre insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung, um neuen Wohnraum zu schaffen. Hinzu kamen Landesmittel von 5 Millionen Euro. Das gab wichtige Impulse, die auch darüber hinaus zu privaten Investitionen führten.

War sich die schwarz-grüne Koalition einig, wie es mit dem Bahnhofsviertel weiter gehen sollte? In früheren Jahrzehnten zog man ja nicht gerade an einem Strang.

Das Bild war jetzt recht einheitlich. Unter dem rot-grünen Magistrat ab 1989 hatte man die Drogenszene von der Wallanlage ins Bahnhofsviertel verlegt. Nach dieser fundamentalen Entscheidung war klar, dass man das Viertel nicht komplett umkrempeln kann. Da hatte es auch keinen Sinn mehr, das Rotlichtmilieu zu verlagern. Man entschied sich für ein Nebeneinander problematischer Großstadtphänomene, die hier am wenigsten stören. Neu war in den Nuller-Jahren die Zuversicht, dass sich Rotlicht und Drogen durchaus wieder mit einer stärkeren Wohnbebauung vereinbaren lassen.

Während Ihrer Amtszeit lief das Förderprogramm aus. Sie haben dann die Milieuschutzsatzung auf den Weg gebracht, die unter anderem Luxussanierungen verbietet. Warum?

Wir mussten den Fuß vom Gas nehmen, damit auf die Aufwertung nicht die Verdrängung folgt. Das Förderprogramm ist zu einer Zeit verabschiedet worden, als Investitionen in Wohnraum unattraktiv waren. Das war aber am Ende nicht mehr der Fall – die Trendwende war ohnehin geschafft. Jetzt wurde es teilweise etwas zu schick im Viertel.

Es war also falsch, dass auch der Bau von Luxuswohnungen wie im K58 an der Kaiserstraße gefördert wurden?

Ja, am Ende kam es zu Mitnahmeeffekten, da hätte man die Richtlinien ändern sollen.

Mehr Wohnungen haben im Bahnhofsviertel nicht dazu geführt, dass die Proteste der Anwohner gegen die Drogenszene leiser geworden sind – im Gegenteil. Was kann, was muss hier getan werden?

Meine Auffassung war immer, dass wir noch viel mehr Geld in die Drogenhilfe und die Sozialarbeit stecken müssen. Wir sind da auf einem guten Weg, aber es geht noch mehr.

Besser Angebote ziehen natürlich noch mehr Drogensüchtige aus dem Umland an – es entsteht ein Drogentourismus.

Vollkommen richtig. Aber damit muss man offensiv umgehen. Die Stadt übernimmt die Verantwortung für die Menschen, die hierherkommen – das sollte das klare Signal sein.

Das hilft den betroffenen Anwohnern wenig.

Ja. Aber wenn wir die Szene verdrängen, verschwindet sie ja nicht, sondern taucht anderswo wieder auf. Man hat sich nun dafür entschieden, sie hier zu belassen. Das ist eine unliebsame Botschaft, wenn es in „Bild“ dann wieder heißt, die Stadt habe kapituliert. Aber dazu muss man stehen. Ich habe viele Gespräche insbesondere mit Geschäftsleuten geführt. Dabei war ich völlig einverstanden mit der Forderung, dass man stärker gegen Kriminalität und offenen Drogenkonsum vorgehen muss. Aber ich habe auch betont, dass die Probleme im Quartier auch dafür sorgen, dass die Ladenmieten nicht allzu schnell steigen. Bei einer weiteren Aufwertung könnten gerade die kleinen, alteingesessenen Geschäfte auf der Strecke bleiben.

Mögen Sie eigentlich den Begriff „Gentrifizierung“?

Er ist leider zu einem politischen Kampfbegriff geworden. Die Vertreter von alternativen Wohnprojekten wie Nika, die ihn gern verwenden, sind letztlich selbst ein Teil der Gentrifizierung. Der Begriff beschreibt Veränderungsprozesse, die es in großen Städten immer geben wird. Die Politik steht in der Verantwortung, Anwalt für die Menschen zu sein, die ihre Interessen nicht so gut verteidigen können. Sie setzt Leitplanken. Aber grundsätzlich muss man gegenüber der Veränderung offen sein und nicht versuchen, sie zu verhindern.

Ein großes Problem sind nicht nur teure, sondern auch leere Wohnungen. Konnte und kann man nicht mehr gegen Leerstand und Zweckentfremdung tun?

Leider nicht. Das Thema unterliegt der Landesgesetzgebung. Und der Landesgesetzgeber hat den Kommunen in der Vergangenheit ein Instrument nach dem anderen aus dem Werkzeugkasten genommen. Es ist in Frankfurt quantitativ noch nicht einmal so viel, aber dennoch tut jede Immobilie weh, die leer steht. Es ist immer schwer, den Bürgern das klarzumachen. Es wirkt wie eine billige Entschuldigung.

Hat sich die Stadt ihre Gestaltungsmöglichkeiten im Bahnhofsviertel selbst beschnitten, indem sie zu viele eigene Immobilien verkauft hat? Ein Haus wurde sogar an den „Bordellkönig“ Hersch Beker verkauft.

Man ist in den 60er- und 70er-Jahren davon ausgegangen, dass die Urbanisierung weitgehend abgeschlossen ist. Eine offensive, vorausschauende Liegenschaftspolitik hielt man daher nicht mehr für notwendig – also verkaufte man. Das rächt sich bis heute massiv. Andere Städte haben das so nicht praktiziert. Das Problem wurde dann erst Mitte der Nuller-Jahre thematisiert.

Hat man versucht, gegenzusteuern?

Während meiner Amtszeit war ich auch für das Liegenschaftsamt zuständig, das vorher dem Kämmerer zugeordnet war. Daher konnte ich die Bilanz umdrehen, und wir hatten am Ende des Jahres mehr Immobilien als am Anfang. So wurden die alternativen Wohnprojekte in der Niddastraße möglich, genau wie der Kauf der Immobilie für den Kunstverein „basis“. Aber das sind nur punktuelle Maßnahmen. Man bekommt nie mehr die Flächen, die man brauchen würde, um entscheidende Veränderungen herbeizuführen.

Wie soll es im Bahnhofsviertel weitergehen?

Die Stadt tut zurzeit gut daran, Veränderungsprozesse nicht weiter zu beschleunigen und eine organische Entwicklung zuzulassen. Das bedeutet auch, die Anwesenheit von Drogenkranken zu akzeptieren, weil es dafür eben keine Alternative gibt. Interessant wäre es, mit städtischer Unterstützung eine Art Quartiersbeirat ins Leben zu rufen. In diesem könnten alle Akteure des Viertels gemeinsam an einem Zukunftsbild für das Viertel arbeiten.